8月27日,国家自然科学基金委员会公布了2025年度国家自然科学基金项目评审结果,我校以第一单位获批国家自科基金项目4项,其中面上项目2项、青年项目2项,另有1位新进博士获批青年项目1项,立项数量、资助金额和覆盖领域均取得新突破。

陈得宝教授、翟科峰教授申报的面上项目《基于信息分解和空间重构的大规模多目标优化算法理论及应用研究》和《基于NMMHC IIA-Rab27A-exosomes-miRNAs途径探讨王枣子乙素防治COPD作用及机制研究》,分别获批经费50万元和49万元。

王学海博士、庄定祥博士和尹成杰博士申报的青年科学基金项目《构造作用下铜镍硫化物矿床深部硫化物熔体运移与聚集机制》《温度和硫酸根离子对微生物白云石沉淀的动力学机制和热力学特征影响研究》和《富营养化和西太公鱼入侵对湖泊食物网结构与生态系统功能的影响机制研究》,分别获批经费30万元。

近日,我校音乐学院深入贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护的重要指示精神,立足宿州市文化强市建设目标,联合宿州市泗州戏剧团等单位开展专题调研,形成的《关于加强泗州戏保护传承发展助推文化强市建设的几点建议》决策咨询成果获中共宿州市委政研室采纳,为地方戏曲系统性保护与文旅融合发展提供了“宿州方案”。

泗州戏作为安徽省首批国家级非物质文化遗产,是皖北文化的“活化石”。我校音乐学院充分发挥学科优势与科研实力,紧扣国家非遗保护战略与宿州文化强市建设需求,创新提出了“规划引领、资源整合、人才筑基、产业赋能、机制创新”五位一体解决方案,建立了“政策制定—执行监督—动态评估”闭环体系,构建了“高校—政府—企业—社会”四方联动机制,搭建了“非遗数字档案库+研究基地+传习工坊”一体化平台,打造了“非遗+旅游”精品线路,形成了“观演体验—文化消费—品牌传播”闭环,推动非遗保护从“项目式扶持”向“体系化发展”跃升,构建“研究—创作—表演—管理”全链条人才培养体系,系统打造非遗保护与文旅融合的“宿州模式”。

2025年5月,我校数字科技与皖北产业振兴重点实验室研究团队成员在社会科学引文索引(SSCI)期刊A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation,发表题为“How does leadership AI awareness shape employee voice behavior? A study based on the framework of hindrance and challenge stressors”的文章,宿州学院为该研究成果的第一完成单位,周岳为第一作者。

人工智能(AI)的快速发展深刻改变了组织管理模式与员工工作方式。本研究以障碍与挑战压力源框架为理论基础,结合中国知识密集型行业调查数据,系统检验了领导AI意识对员工建言行为的作用机制。结果表明:障碍性压力源下,领导AI意识会增加员工工作不安全感,进而减少员工建言行为。挑战性压力源下,领导AI意识会激发员工内在动机,进而增加员工建言行为。AI自我效能感在领导AI意识对员工建言行为影响机制中起到调节作用。本研究丰富了领导行为理论,拓展了员工建言行为的研究视角,揭示了领导AI意识与员工建言行为的影响机制与边界条件,同时彰显了我校数字科技与皖北产业振兴重点实验室在推动区域数字化转型与企业管理创新方面的贡献。

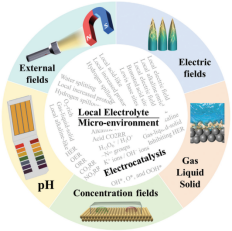

2025年1月,我校自旋电子与纳米材料安徽省高校重点实验室、光电信息材料与新能源器件安徽省科研创新团队在国际顶尖期刊Advanced Functional Materials(影响因子19.0)发表题为“Enhancing Electrocatalytic Activity Through Targeted Local Electrolyte Micro-Environment”的综述性文章(Adv. Funct. Mater. 2025, 2419328)。宿州学院为该论文第二完成单位,我校高国梁博士为第一通讯作者,中国科学院苏州纳米所和河南工程学院为合作单位。

在电催化反应(如分解水)中,催化剂反应中心周围的局部电解质微环境,包括pH值、反应物浓度和电场等关键因素起着决定性作用。近年来,这一主题因其显著提升催化性能的潜力而受到广泛关注。尽管优化电催化过程的策略已被广泛探索,但对微环境的精确调控及其背后的基本原理仍处于早期发展阶段。本综述全面梳理了为提升电催化性能而设计和调控局部微环境的关键研究进展,涵盖微环境设计的策略、评估微环境变化的方法以及相关的机制认识。

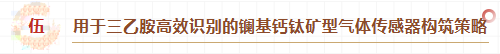

2025年8月,信息工程学院智能感知与信息处理实验室科研创新团队在Elsevier旗下的工程技术领域国际顶尖期刊Chemical Engineering Journal(影响因子13.2)发表题为“Metal-organic Framework-Derived Hollow MesoporousLaFeO₃/La₂O₃Heterostructures for High-Performance Triethylamine Gas Sensing”的文章。宿州学院为该论文第一完成单位,秦闻博博士为第一作者与通讯作者。辽宁科技大学和东北大学为合作单位。

该科研团队在这项研究中,以金属有机骨架(MOF)为前驱体,采用直接液相合成法和热处理法制备了中空介孔LaFeO₃/La₂O₃复合材料。这种MOF衍生的策略可以精确地调整LaFeO₃的微观结构和物理化学性质,同时促进La₂O₃装饰异质结的形成。所得到的复合材料被用于制造三乙胺(TEA)气体传感器。该传感器在240℃的温度下对100 ppm TEA表现出大约150的显著响应,这大约是原来的LaFeO₃的10倍。这种优异的性能归因于通过中空介孔结构增强的气体扩散和LaFeO₃和La₂O₃之间的异质结诱导的有效电荷分离。此外,该传感器具有检出限低、重复性好、长期工作稳定性好、选择性高、响应/恢复时间快(31 s/41 s)等特点。这些发现突出了MOF衍生的LaFeO₃/La₂O₃异质结构作为选择性TEA检测的高效传感材料的潜力。

2025年5月,美术与设计学院唐蓓副教授在安徽美术出版社出版了学术专著《图说中国美术史》该成果受安徽省教育厅高校人文社会科学研究重点项目“安徽省‘三地一区两中心’建设中皖北传统绘画艺术的可持续性发展研究——以萧县为例”资助。中国古代美术是中华优秀传统文化的一部分,蕴含着博大精深的哲学思想、人文精神和道德观念,本专著立足于美术史的角度,分为史前美术、先秦美术、秦汉美术、魏晋南北朝美术、隋唐美术、五代两宋美术、元代美术、明清美术和近代美术九章,勾画出从原始社会至近代各个历史发展阶段中国美术的基本面貌,主要侧重于绘画、雕塑、建筑和工艺美术等几个方面具有代表性的艺术流派、艺术家和艺术作品加以分析解读,并对重要的绘画审美理论和美学思想进行较为详细的阐述,配以大量清晰的彩色图片,将专业性、系统性和生动性融为一体。

从推动中华优秀传统文化传承的大局来看,本专著着力构建中国古代美术各个历史发展阶段较为准确、系统、深入、全面的研究框架,为皖北传统绘画艺术的可持续性发展研究提供扎实的理论支撑;从美术学的学科建设与发展来看,该专著可以为传统绘画艺术的演变发展、风格特征等提供可靠的研究基础,为皖北传统绘画艺术、特别是萧县绘画的渊源及演变研究提供有价值的例证;从服务地方发展的角度来看,萧县绘画艺术是宿州地域文化的重要载体,该专著将有助于人们加深对萧县绘画艺术悠久历史的了解,同时也助力地域文化IP产业的开发,增强皖北传统绘画艺术的传播力和影响力。

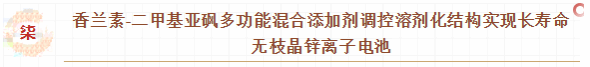

2025年3月,我校自旋电子与纳米材料安徽省高校重点实验室、光电信息材料与新能源器件安徽省科研创新团队成员余良浩博士受国际著名期刊Journal of Energy Chemistry(中国科学院一区TOP,影响因子14)邀请,发表题为“Multifunctional hybrid additive regulating solvation structure for dendrite-free and long-cycle-life zinc-ion batteries”的研究论文。研究发现,香兰素-DMSO 复合添加剂能够削弱 Zn²⁺与H₂O 分子之间的强相互作用,有效调节 Zn²⁺的溶剂化壳结构,进而抑制副反应氢析出(HER)和枝晶生长。

随着可再生能源的快速发展,开发低成本、高安全性的储能技术成为全球关注焦点。水系锌离子电池因具备高理论比容量(819 mAh g−1)、环境友好、成本低廉等优势,被视为大规模储能系统的理想候选。然而,锌负极在循环过程中易产生枝晶,发生析氢反应(HER),导致电池性能衰减,严重制约其实际应用。该研究使用香草醛与二甲基亚砜(DMSO)为复合电解质添加剂,加入三氟甲烷磺酸锌(Zn(OTf)2)当中。香草醛的加入提高了Zn(OTf)2的溶解度,导致锌离子扩散速率增加,电池电阻降低,电化学窗口扩大(为纯Zn(OTf)2电解液的三倍左右)。DMSO的加入改变了Zn2+的溶剂化鞘,减少了初级溶剂化鞘中的水分子数量,增加了OTf−分子的数量,从而抑制了HER,使得Zn||Zn电池在1.0 mA cm−2/1.0 mA h cm−2下的循环寿命超过4000小时。研究团队进一步将混合添加剂应用于Zn||CNVO全电池,在1.0 A g−1电流密度下循环900次后仍保持100 mAh g−1以上的比容量,展现出优异的应用前景。

2025年3月,信息工程学院张海宁博士在人工智能领域科学引文索引(SCI)期刊Advanced Engineering Informatics(计算机:人工智能1区TOP期刊,IF =9.9),发表题为“Uncertainty quantification of aerosol jet 3D printing process using non-intrusive polynomial chaos and stochastic collocation”的文章,宿州学院为该研究成果第一完成单位,张海宁博士为第一作者。

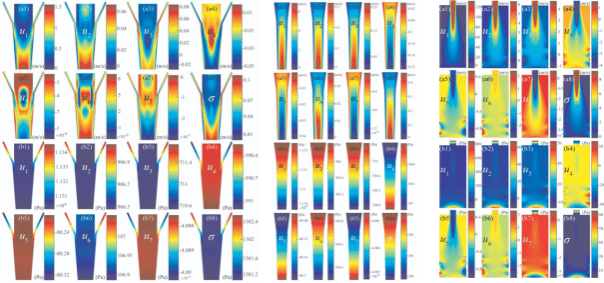

气溶胶喷射打印技术(Aerosol Jet Printing, AJP)作为一种革命性三维打印工艺,能以非接触方式在柔性基底表面直接构建定制化微电子器件。然而,该工艺固有的参数不确定性易导致关键几何特征变异,严重影响成型部件的均质性与一致性。尽管当前针对AJP几何特征的数值建模研究已取得重要进展,但基于物理建模的工艺不确定性量化(Uncertainty Quantification, UQ)系统性研究仍存空白,将直接制约工艺稳健性判断与智能化决策能力提升。本研究通过将非介入式广义多项式混沌展开(generalized Polynomial Chaos Expansion, gPCE)与随机配置法嵌入计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)模型,实现AJP成型参数不确定性与流场特征响应的映射分析。据本研究团队文献调研结果表明,目前尚未发现针对AJP工艺机理模型开展的系统性UQ研究。本研究首次实现AJP场CFD模型的全链式不确定性溯源分析,填补了该领域UQ框架构建的理论缺陷。

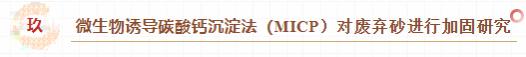

2024年11月,资源与土木工程学院庄定祥博士在地球科学领域科学引文索引(SCI)期刊Environmental Technology & Innovation(2区TOP期刊,IF =6.7),发表题为“The geochemical and thermodynamic characteristics of waste sand reinforced by microbially induced calcium carbonate precipitation”的文章,宿州学院为该研究成果第一完成单位,庄定祥博士为第一作者。

为高效利用混凝土废弃砂,使其成为可循环利用的资源。利用微生物诱导碳酸钙沉淀法(MICP)对废弃砂进行加固。本研究以砂柱试样的地球化学、力学和热化学特征为研究对象,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)测定矿物的形态和元素组成。结果表明微生物诱导的方解石具有较高的结晶度,可填充在废弃砂的孔隙中。此外,单轴压缩试验和巴西劈裂试验表明了MICP技术可增强砂柱的强度。热解实验表明在10 ℃加热速率下,砂柱的结晶度和热稳定性明显更高,加固效果明显。因此,本研究为MICP技术提供了重要启示,具有绿色环保、环境友好等特点,有利于生态文明建设和绿色发展的要求,具有重要的工程意义。

2024年4月,我校数学与统计学院王琦老师在美国Elsevier旗下的财政与金融领域社会科学引文索引(SSCI)期刊Finance Research Letters(2区TOP期刊,影响因子7.4)发表题为“How does the marketization of public resources alleviate corporate credit mismatches?”的文章。宿州学院为该论文第二完成单位,我校王琦老师为第一作者,合肥工业大学为合作单位。

公共资源的高效配置对于促进中国式现代化高质量发展至关重要。本文以建立中国公共资源交易中心为重点,探讨了公共资源市场化配置如何影响不同城市企业的信用错配。该分析基于2010年至2022年的上市公司数据,利用不同城市成立时间的差异构建了DID模型,利用DID模型来探索公共资源市场化配置与企业信用配置之间的因果效应和内在机制。研究结果表明,公共资源市场化可以有效缓解企业信用错配,其影响是通过缓解企业融资约束和信息不对称来实现的。

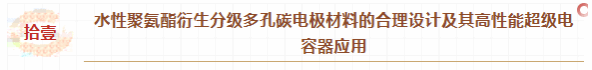

2025年6月,化学化工学院卞振涛博士在国际学术(SCI)期刊Journal of Power Sources(IF 7.9),发表题为“Rational design of waterborne polyurethane-derived hierarchical porous carbon electrode materials for high-performance supercapacitors”文章,宿州学院为该研究成果第一完成单位。

超级电容器作为高功率密度、长循环寿命的先进储能器件,在电动汽车、智能电网等领域具有不可替代的作用,而电极材料的性能是决定其储能效率的核心。当前主流的生物质基碳材料存在原料品质不均、前驱体与活化剂/掺杂剂混合不均、需复杂纯化工艺等问题,严重制约其性能稳定性与规模化应用。针对上述瓶颈,提出一种绿色简化策略:以工业级水性聚氨酯(WPU)为唯一碳前驱体,通过KOH活化与尿素掺杂的协同作用,经“水溶液分散-干燥-氮气氛围碳化”工艺,成功制备出N/O共掺杂的分级多孔碳材料。该方法无需石墨烯oxide(GO)或金属催化剂,实现了分子级均匀掺杂与多孔结构精准调控,所获最优材料(WPU-800)具有丰富的微孔-介孔分级结构、超高比表面积(1717.15 m²/g)与合理孔容(0.87cm³/g),且N、O元素掺杂量分别达2.12 at.%、11.91 at.%,可高效提升电极的导电性与赝电容贡献。

2024年12月,在安徽省社科界第十九届(2024)学术年会上,我院商学院田洲宇老师的《皖北地区数字乡村发展研究:测度评价、障碍识别与突破路径》研究论文,荣获年会论文二等奖。

面对数字时代背景下农业农村现代化的迫切需求,数字乡村建设已成为推动乡村振兴、实现农业高质量发展的核心引擎。皖北地区作为安徽省粮食主产区和农业转型重点区域,其数字乡村发展水平直接关系到区域协调发展和农业现代化进程。为系统评估该地区数字乡村建设现状与瓶颈,研究构建了包含“基础环境数字化—农业发展数字化—产业发展数字化—农民主体数字化—治理服务数字化”五个维度的综合评价体系,融合全局熵权法、TOPSIS贴近度评价与障碍度诊断模型,形成“水平测度—差异分析—障碍识别”的系统研究框架。

该研究不仅揭示了皖北地区数字乡村发展的时序演进特征和城市间梯度差异,还识别出各维度发展的关键制约因子,明确了差异化提升路径与政策优先序,为皖北乃至全省推进数字乡村建设、实现农业农村全面数字化转型提供了理论依据和决策参考。

(撰稿:韩君 二审:毛强 三审:朱光 编审:邢雪娥 终审:徐会 编号:250926)