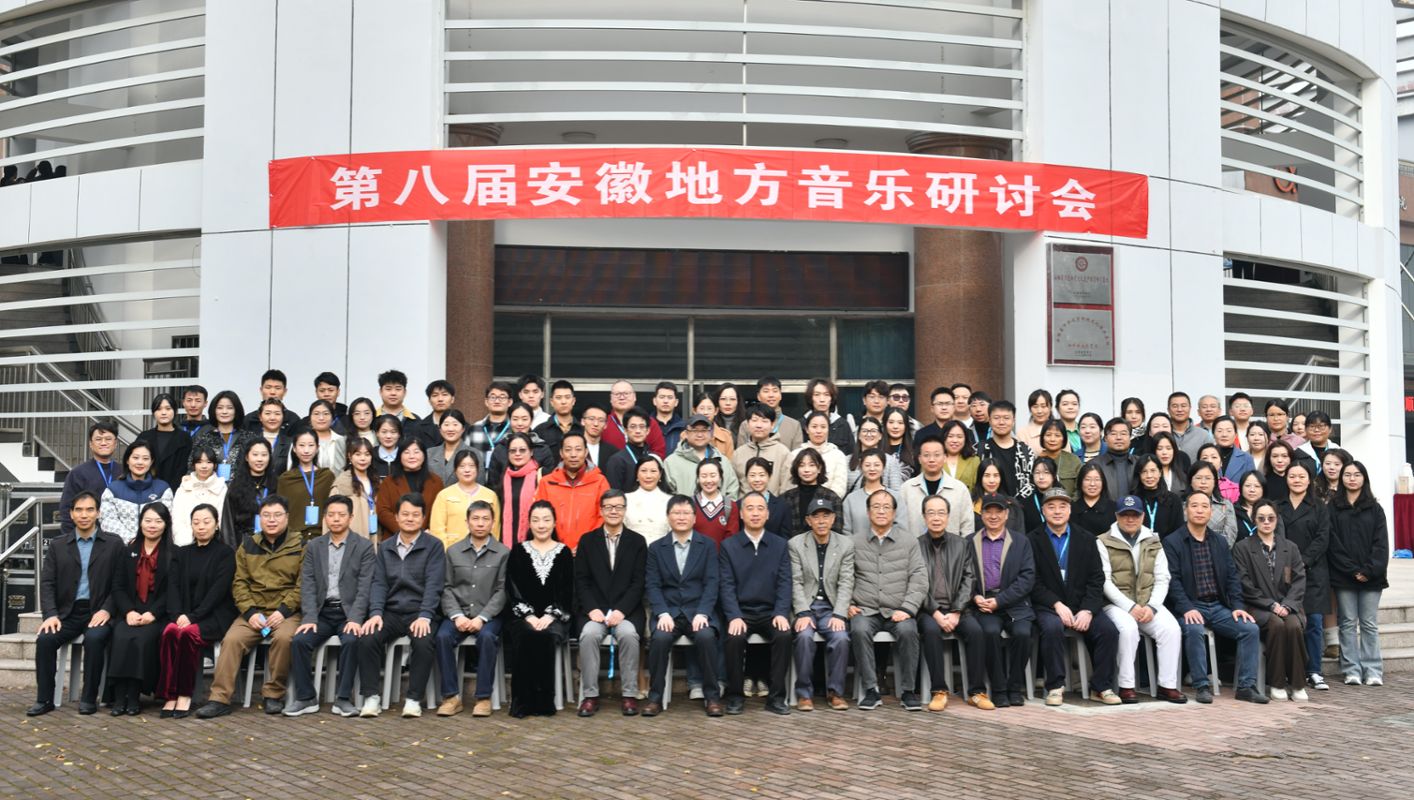

11月15日上午,由宿州学院音乐学院和安徽师范大学音乐学院联合主办的第八届安徽地方音乐研讨会在我校隆重开幕。来自省内外音乐领域的60余位行业专家、高校学者齐聚一堂,共同探讨安徽地方音乐的传承创新与发展路径。校党委副书记、校长闵杰出席研讨会开幕式。

闵杰代表主办方致欢迎辞。他强调,宿州学院始终高度重视地方文化传承与学科建设,是全国唯一设置表演(泗州戏方向)专业的本科高校,已培养数百名泗州戏高级专门人才;将地方音乐元素融入音乐学、舞蹈学等专业课程,培养了一批既懂专业理论,又通地方文化的复合型人才;依托安徽省第二批中华优秀传统文化传承基地(泗州戏文化艺术)等多个人文社科研究平台,深入挖掘泗州戏等特色文化资源,将非遗文化与“大思政”、师德师风建设创新结合。2024年12月,师生自编共演的原创泗州戏《当代楷模——孟二冬》先后走进北京大学、安徽中医药大学等高校,用“拉魂腔”演绎时代楷模精神,让传统戏曲成为连接历史与当下的文化纽带。他希望以此次研讨会为契机,不断深化与省内外高校以及音乐领域行业专家的学术交流,助力皖北音乐文化的保护与发展迈上新台阶。

安徽师范大学音乐学院院长汪海元从学科发展角度出发,阐述了安徽地方音乐研究在全国区域音乐研究中的重要地位。他表示,安徽师范大学音乐学院将持续发挥学科优势,与宿州学院等兄弟院校紧密合作,共同推动安徽地方音乐研究系统化、深入化。

宿州学院音乐学院党委副书记、院长钦媛汇报了学院在地方音乐教学与研究方面的实践成果,她表示,学院将以此次研讨会为平台,吸纳先进研究理念与方法,进一步提升地方音乐人才培养质量,为安徽音乐文化传承贡献力量。

开幕式后,与会专家开展了分论坛研讨会。五位国内音乐研究领域的知名专家依次展开了兼具理论深度与实践价值的学术分享。

中国艺术研究院李新风教授以《区域研究理论方法与皖北传统艺术研究——以拉魂腔、波林喇叭为例,兼及灵璧钟馗画、凤阳花鼓灯、皖北民歌等皖北民间传统艺术》为题,将区域研究理论与皖北具体艺术形式相结合,系统分析了拉魂腔、波林喇叭等艺术门类的文化特质,并延伸探讨了灵璧钟馗画、凤阳花鼓灯等多元民间艺术的内在关联,为皖北传统艺术研究提供了全新的理论视角。

武汉音乐学院蔡际洲教授聚焦技术与学术的融合,详细介绍了地理信息系统在区域音乐分布、传承脉络梳理等方面的应用优势,通过具体案例展示了新技术手段如何为音乐研究提供精准的数据支撑,开拓了安徽地方音乐研究的技术路径。

武汉音乐学院田可文教授围绕“安徽民间音乐研究范式转型价值”,深入剖析了安徽民间音乐研究的发展历程。他表示,当前研究正从表面现象描述向深层文化内涵解读转型,这种转型对于挖掘安徽民间音乐的文化价值、推动其活态传承具有重要意义。

浙江音乐学院田耀农教授从宏观视角出发,论证了在我国传统音乐发展中安徽省的重要地位。他认为,安徽独特的地理环境与文化积淀,使其成为涵养中国传统音乐共性特征的关键区域,为全国传统音乐研究提供了丰富的样本。

中国艺术研究院赵倩研究员针对当前曲艺研究与实践领域存在理论研究与创作表演脱节、跨学科方法应用不当、本体话语缺失等问题作了报告。

此次研讨会还特别设置了皖北地方音乐展演环节。当日晚间,校党委书记李红出席并观看汇演。泗州戏、淮北花鼓戏、淮北梆子戏、皖北琴书等本土艺术形式集中亮相,尤其是泗州戏表演专业为省内特色专业,近年来获批多项省厅级以上科研项目,原汁原味的唱腔与精湛的表演,让现场观众直观感受了皖北音乐文化的独特魅力。

(撰稿:吴枝兵 二审:陈抗 三审:钦媛 编审:穆雪婷 终审:岳尧 编号:251124)